明るい老後を阻むものとは?問題に向き合って対策していくことがとても大切ではないでしょうか。

2.今のままで明るい老後を迎えることはできるのか?

明るい老後はイメージできましたか?・・・でもちょっと待ってください。

今の世の中、みんながみんなそんなに明るい老後を迎えることができるものでしょうか?

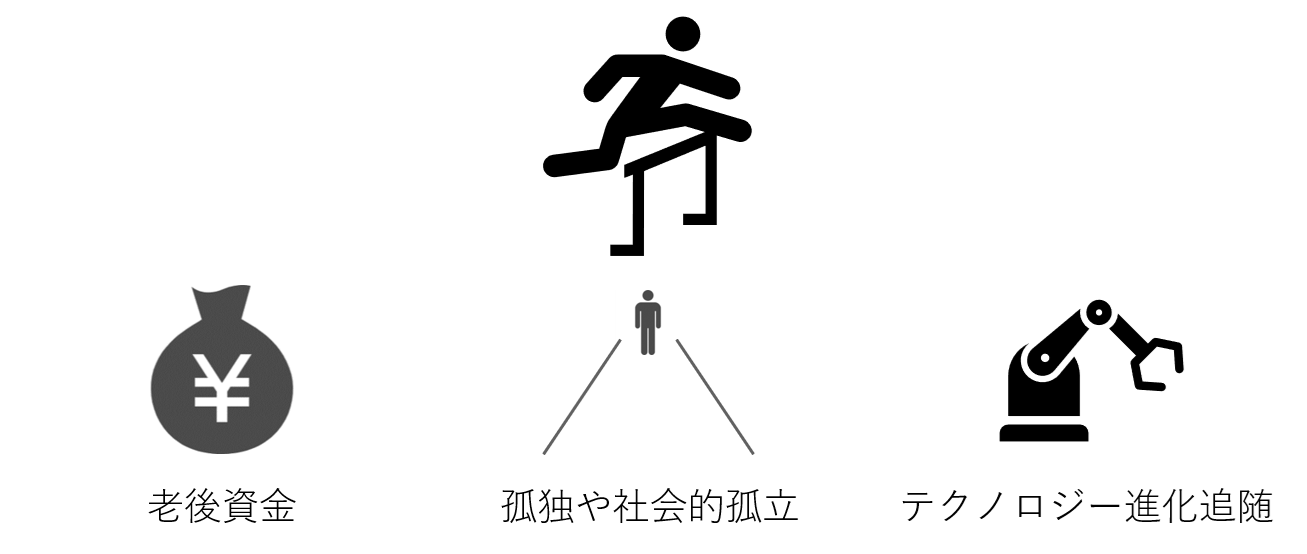

ざっと考えてみただけでも、以下の3つの問題が浮かび上がります。

これらの問題に関連してくるものにはなりますが、「親や配偶者の介護」や「精神的健康維持」なども問題になりそうです。

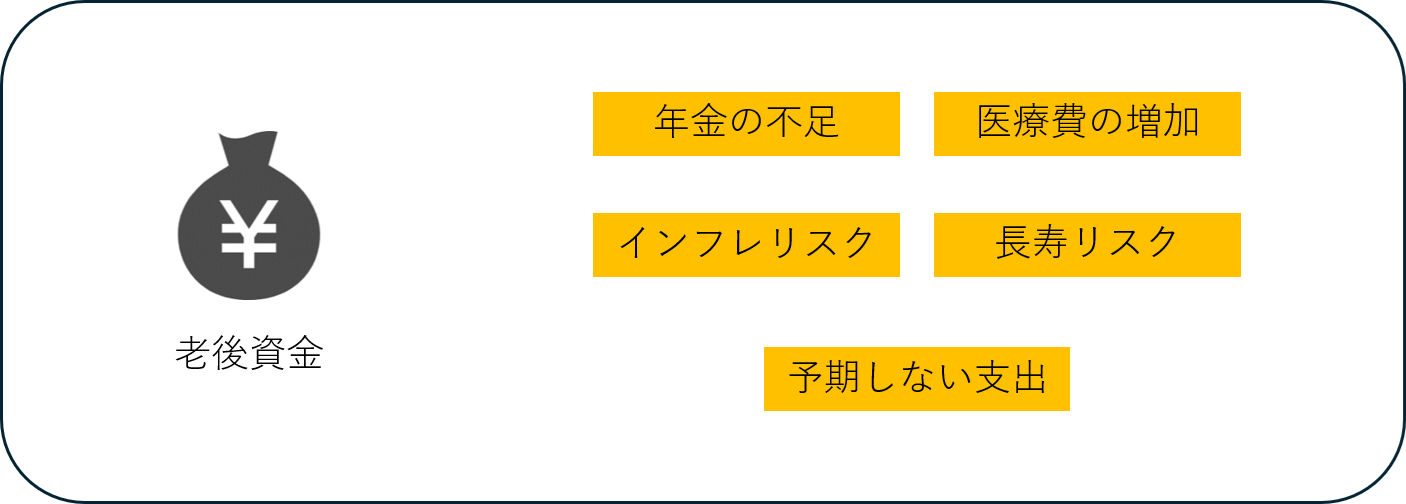

(1) 老後資金の問題

→ 年金の不足、医療費の増加、インフレリスク、予期しない支出、長寿リスク

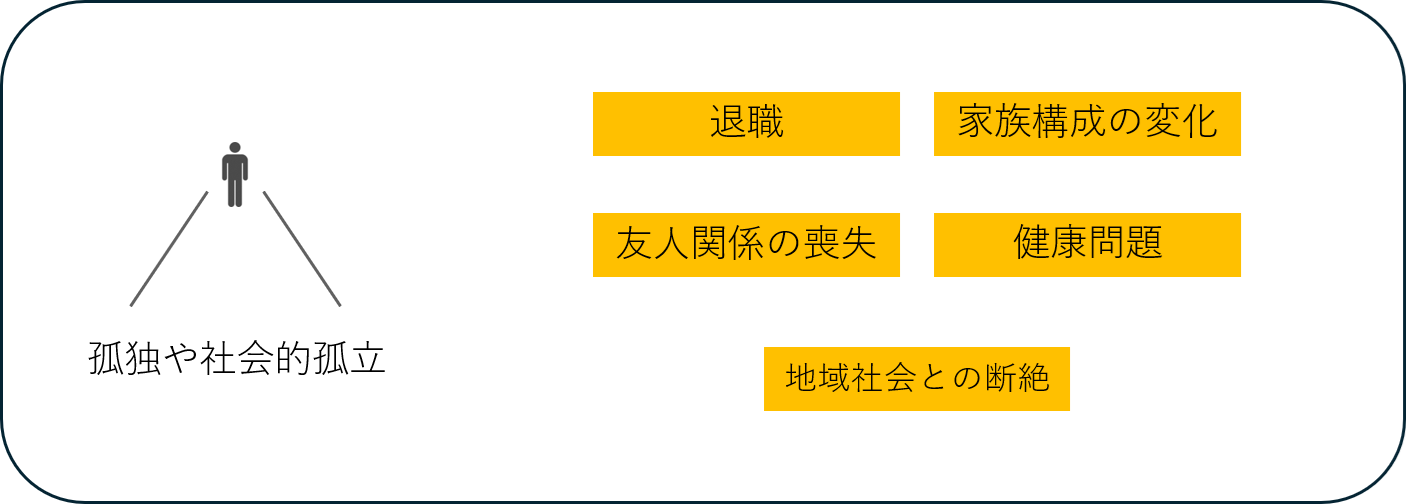

(2) 孤独や社会的孤立の問題

→ 退職、家族構成の変化、友人関係の喪失、健康問題、地域社会との断絶

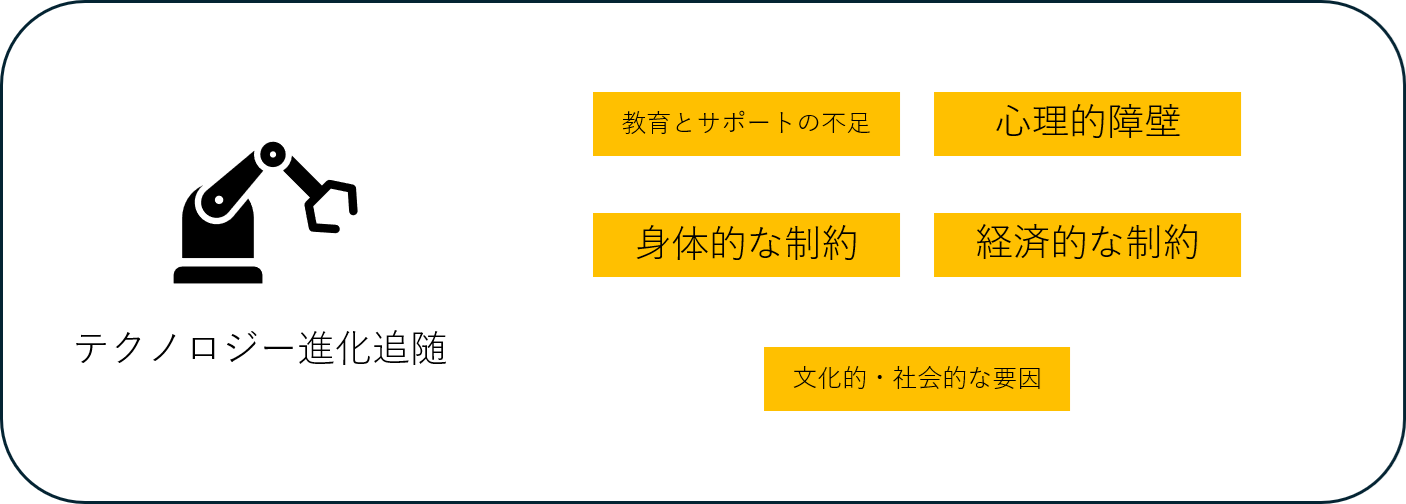

(3) テクノロジー進化追随の問題

→ 教育とサポートの不足、心理的障壁、身体的な制約、経済的な制約、文化的・社会的な要因

それぞれについてもう少し詳細をお伝えします。

(1) 老後資金の問題

老後の生活には、十分な資金が必要です。

年金や貯蓄が足りないと、経済的な不安が生じることがあります。

老後30年間で約2,000万円が不足するという「老後2,000万円問題」なんていうのも話題になりましたね。

老後の経済的な課題の要素には以下のようなものがあります。

・年金の不足

日本の公的年金制度は、生活の基本的な部分をカバーするために設計されていますが、

年金だけでは十分な生活費を賄えないことが多いです。

生活費や医療費、趣味や旅行などの余暇活動に必要な資金が不足する可能性があります。

・医療費の増加

年齢を重ねるにつれて、医療費が増加することが一般的です。

慢性疾患や突発的な病気の治療費、介護費用がかかる場合もあります。

特に、介護施設や在宅介護の費用は高額になることがあります。

・インフレリスク

物価の上昇により、生活費が増加することがあります。

インフレが進むと、年金や貯蓄の価値が目減りし、購買力が低下します。

・予期しない支出

家の修繕費や家電の買い替え、大きな医療費など、予期しない大きな出費が

発生することがあります。

・長寿リスク

平均寿命が延びる中で、老後の生活資金を長期間にわたって確保する必要があります。

計画していた以上に長生きすることで、貯蓄が不足するリスクがあります。

(2) 孤独や社会的孤立の問題

退職後や子供たちが独立した後、孤独や社会的孤立を感じることがあります。

人とのつながりが減ると、精神的にも肉体的にも悪影響が出ることがあります。

社会的なつながりが少なく、孤独感を感じていて、ひとり暮らしである人は、そうでない人に比べて死亡リスクが約1.9倍にもなるそうです。

孤独や社会的孤立が発生する要因には以下のようなものがあります。

・退職

退職後に、職場での人間関係が途切れることがあります。

仕事を通じて得ていた社会的なつながりがなくなると、孤独を感じやすくなります。

定年退職後は、日常的な活動が減り、社会との接点が少なくなることも一因です。

・家族構成の変化

子供が独立したり、配偶者を失ったりすることで、家族内での交流が減少します。

家族と一緒に過ごす時間が減ることで、孤独感が増すことがあります。

特に配偶者を失った場合、長年連れ添った伴侶を失う悲しみが孤独感を強めます。

・友人関係の喪失

高齢になると、友人や知人が亡くなることが増えます。

長年の友人を失うことで、孤独感が増すことがあります。

また、健康や移動の制約により、友人との交流が難しくなることも原因です。

・健康問題

健康問題により、外出や社会活動に参加することが難しくなることがあります。

身体的な制約が増えることで、社会的な孤立が進むことがあります。

聴覚や視覚の障害も、コミュニケーションの機会を減少させる一因です。

・地域社会との断絶

引越しや地域の変化により、地域社会とのつながりが断たれることがあります。

新しい環境での適応が難しい場合、孤立しやすくなります。

また、地域社会のコミュニティ活動に参加しづらい場合も、孤独感を感じやすくなります。

(3) テクノロジー進化追随の問題

現代社会では、テクノロジーの進化が非常に速いです。

スマホやインターネットの利用はもはや当たり前ですが、これに乗り遅れると日常生活に不便を感じることがあります。

子供や孫に頼って教えを乞う、という手段もありますが、ある程度は自立して最新テクノロジーに追随し、わからないところがあれば聞く、くらいに留めておきたいものです。

テクノロジー進化に追随できなくなる要因には以下のようなものがあります。

・教育とサポートの不足

高齢者がテクノロジーを学ぶための教育機会やサポートが不足していることが一因です。

多くの高齢者は、新しい技術を学ぶための指導やサポートを受ける機会が限られています。

地域社会や行政が提供するデジタルリテラシー向上のプログラムが不足していることも

影響します。

・心理的障壁

高齢者の中には、テクノロジーに対する不安や恐怖を感じる人がいます。

「難しそう」「自分には無理だ」といった心理的な障壁が、新しい技術の学習を

妨げることがあります。

過去に失敗した経験や、技術に対する理解不足が原因となることもあります。

・身体的な制約

視力や聴力の低下、指の動きの制約など、身体的な制約がテクノロジーの利用を

困難にすることがあります。

これにより、デジタルデバイスの操作が難しくなります。

特に、小さな画面や細かい操作が必要なデバイスは、高齢者にとって使いにくい場合があります。

・経済的な制約

テクノロジーを利用するためのデバイスやインターネット接続には費用がかかります。

限られた年金収入では、新しいデバイスやインターネット契約を負担に感じることがあります。

経済的な理由で最新のテクノロジーを手に入れることができないことも一因です。

・文化的・社会的な要因

世代間での技術の受け入れ方や使用方法に違いがあります。

高齢者は若い世代とは異なる文化や価値観を持っており、これが新しい技術の受け入れを

妨げることがあります。

若い世代が高齢者に対してテクノロジーを教える際のコミュニケーション不足も

問題となることがあります。

NEXT:明るい老後を迎えるためにどうするか?対策の一つとしてシニア起業を選択してみるのはいかがでしょうか?

LINEで友だち登録していただいた方は、AIによる起業アイデア添削機能が無料で利用できる!!

メールマガジンに登録していただいた方には、もれなく「お金をかけずにWebサイトを構築する方法」が実践できる手順書をプレゼント!!

※LINEとメルマガ、用途に合わせてご活用ください。